【解説】書道における「隷書」とは? | クラウド書展

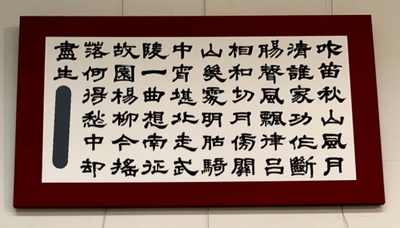

隷書の世界へようこそ!~その魅力と歴史、学び方~

隷書は、漢字の書体の一つで、古くから人々に親しまれてきた美しい書体です。楷書、行書、草書と並び、漢字の代表的な書体として、書道の世界では欠かせない存在です。今回は、そんな魅力的な隷書の世界を、歴史、特徴、学び方といった様々な角度からご紹介いたします。

隷書の歴史:楷書への橋渡し

隷書は、秦の時代に生まれたとされています。それまで主流だった篆書は、複雑な字形で、書くのに時間と労力がかかりました。そこで、始皇帝の時代に、囚人(隷)が書記の仕事をする際に、より簡略化された書体として生まれたのが隷書である、というのが有力な説です。

隷書は、篆書の丸みを帯びた曲線的な字形を直線的にし、より実用的な書体へと変化しました。特に漢代に大きく発展し、官僚文書などに広く用いられました。この時代に確立された隷書は「漢隷」と呼ばれ、現代の書道においても重要な手本とされています。

隷書は、その後の楷書の誕生に大きな影響を与えました。隷書からさらに筆記しやすいように変化し、現代の標準的な書体である楷書が生まれたのです。つまり、隷書は、篆書から楷書への橋渡し役を果たした、非常に重要な書体であると言えます。

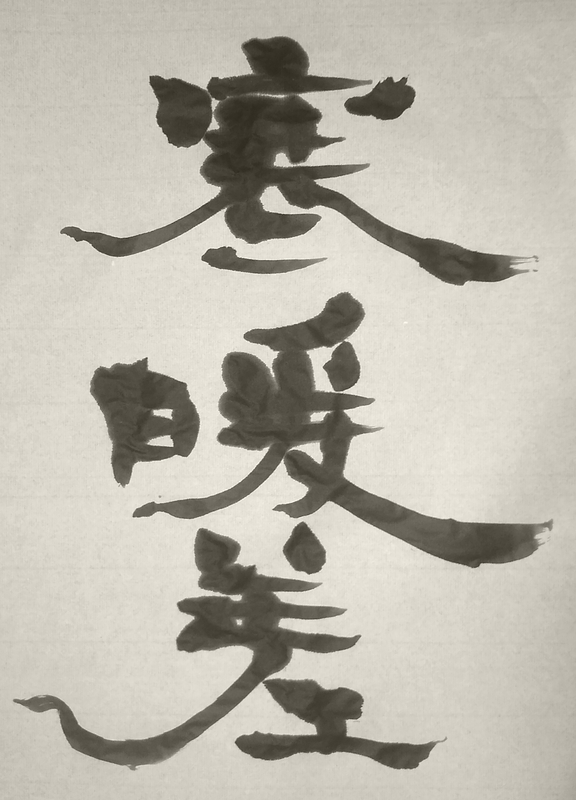

隷書の特徴:美しさと力強さの融合

隷書の特徴は、なんと言ってもその独特な字形にあります。

- 横長の字形: 隷書は、全体的に横に広がるような字形をしています。これは、筆の運びを安定させ、書きやすくするための工夫と考えられています。

- 波磔(はたく): 隷書を特徴づける要素の一つが、波磔です。これは、横画の右端を払うように書く技法で、隷書に独特の表情を与えています。特に、最終画に大きく波磔を入れることが多く、力強く、かつ優雅な印象を与えます。

- 蚕頭燕尾(さんとうえんび): 横画の始筆を蚕の頭のように丸く、終筆を燕の尾のように跳ね上げる技法です。これは、隷書にリズム感と躍動感を与える効果があります。

- 左右対称性: 隷書は、左右対称に近い字形が多く見られます。これは、安定感と調和を生み出し、見る人に安心感を与えます。

これらの特徴が組み合わさることで、隷書は、力強さと優雅さを兼ね備えた、独特の美しさを持つ書体となっています。

隷書の学び方:基礎から応用まで

隷書を学ぶには、まず基礎をしっかりと身につけることが大切です。

- 臨書(りんしょ): まずは、古典的な隷書の字を手本にして、忠実に書き写す練習をしましょう。有名な書家が書いた字を参考に、筆の運びや字形をよく観察し、真似ることで、自然と隷書の書き方が身についていきます。特におすすめは、漢隷の名品である「曹全碑(そうぜんひ)」や「乙瑛碑(いつえいひ)」です。

- 筆の持ち方と姿勢: 正しい筆の持ち方と姿勢は、美しい字を書くための基本です。背筋を伸ばし、リラックスした状態で筆を持つように心がけましょう。

- 筆の種類と墨: 隷書に適した筆や墨を選ぶことも重要です。一般的には、硬めの筆が適していると言われています。墨は、磨り墨を使うと、より深みのある表現ができます。

- 先生に教わる: 独学も可能ですが、先生に教わることで、より効率的に上達できます。書道教室やオンラインレッスンなどを活用し、専門家のアドバイスを受けると良いでしょう。

- 実用書にも挑戦: 基礎を習得したら、実用書にも挑戦してみましょう。年賀状や手紙など、身近なものに隷書を取り入れることで、より深く隷書を理解することができます。

隷書は、一朝一夕に習得できるものではありません。しかし、根気強く練習を続けることで、必ず美しい隷書を書けるようになります。

隷書の世界へ飛び込もう!

隷書は、奥深い魅力を持つ書体です。その歴史や特徴を知り、実際に筆を執ることで、新たな発見があるはずです。ぜひ、あなたも隷書の世界に飛び込み、その美しさを堪能してみてください。きっと、豊かな書道ライフが待っていることでしょう。

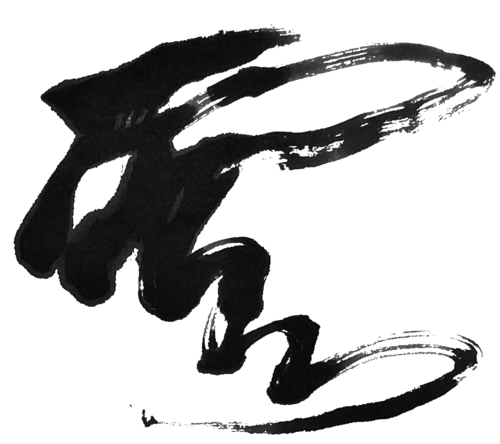

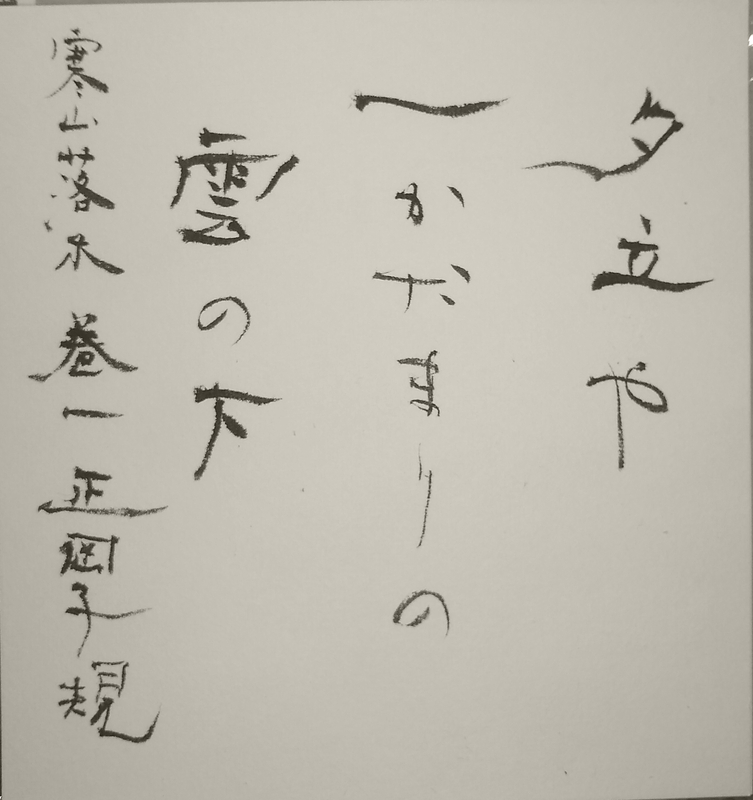

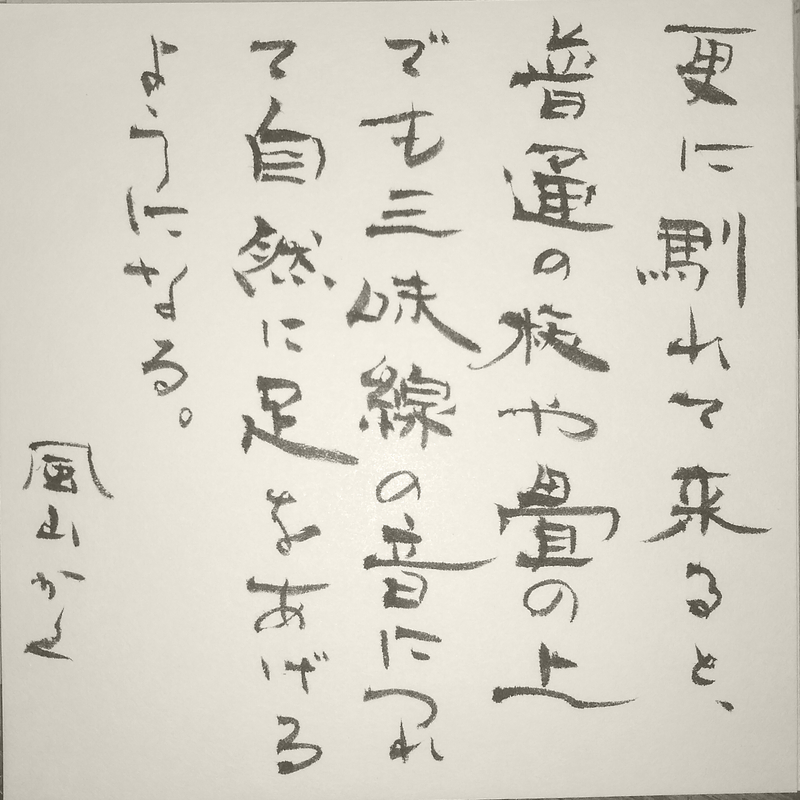

「隷書」の作品

お問い合わせ: info@_hisakatano.com (アンダースコアを外してください)

Xアカウントはこちら: @fuzan_shodo

(c) 2019-2026 hisakatano.com.

投稿