【解説】書道における「王献之」とは? | クラウド書展

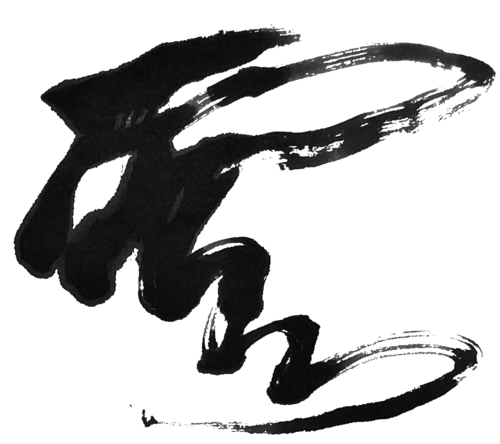

王献之:書聖・王羲之の血を継ぐ天才書家、その革新性と悲劇的な生涯

王献之(おう けんし、344年 - 386年)は、東晋時代の書家であり、父である王羲之(おう ぎし)と並び称されるほどの才能の持ち主でした。「小王(しょうおう)」とも呼ばれ、父の書風を受け継ぎながらも独自の境地を開拓し、中国書道史に大きな足跡を残しました。しかし、その短い生涯は、才能に溢れながらも様々な苦悩に満ちたものでした。

1. 天才書家の誕生と苦悩

王献之は、書聖・王羲之の七男として生まれ、幼い頃から書に親しみました。父から直接指導を受け、その才能は幼い頃から際立っていました。逸話によると、幼い王献之が父の書斎で書を書いていたところ、王羲之が背後からその書を取り上げ、筆を加えようとしましたが、どこにも書き加える余地がないほど完璧な出来栄えだったため、感嘆したと言われています。

しかし、王献之は父の偉大な存在に常に付きまとわれ、その影から抜け出すことに苦悩しました。人々は彼を「王羲之の息子」として見ることが多く、自身の書が正当に評価されているのか、常に疑問を抱いていたと言われています。

2. 革新的な書風の確立

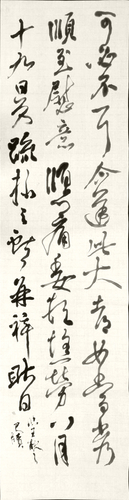

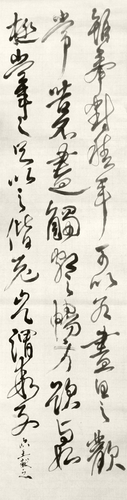

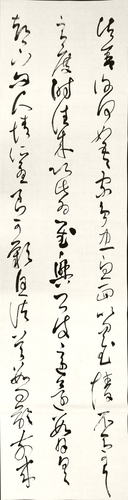

王献之は、父の伝統的な書風を受け継ぎながらも、それに留まることなく、独自の革新的な書風を確立しました。彼は、楷書、行書、草書、どの書体においても卓越した才能を発揮しましたが、特に草書においてその革新性が顕著に現れています。

彼の草書は、「一筆書(いっぴつがき)」と呼ばれる、筆をほとんど持ち上げずに一気に書き上げるスタイルが特徴です。これは、従来の草書よりもさらに流麗で、自由奔放な表現を可能にしました。その書風は、まるで雲が空を流れるように、あるいは龍が天を駆け巡るように、躍動感と生命力に溢れています。

代表作としては、中秋の名月を詠んだ短い手紙である「中秋帖(ちゅうしゅうじょう)」が挙げられます。これは、王献之の草書の最高傑作の一つとされ、その流麗さと自由な筆致は、見る者を魅了します。

3. 政治的な苦難と悲劇的な結末

王献之は、書家としての才能だけでなく、政治的な手腕も持ち合わせていました。東晋朝廷に仕え、官位を歴任しましたが、その政治的な立場は常に不安定でした。

当時の東晋朝廷は、権力争いが絶えず、王献之もその渦中に巻き込まれていきます。彼は、時の権力者であった司馬道子(しば どうし)に重用されましたが、それがかえって周囲の妬みを買うことになり、様々な陰謀や中傷に苦しめられました。

また、彼は、新安公主(しんあんこうしゅ)という皇族の女性と結婚しましたが、その結婚生活は不幸なものでした。新安公主は嫉妬深く、王献之は愛する妾との関係を断たざるを得ませんでした。伝えられるところによると、新安公主は、王献之が愛する妾を殺害したとも言われています。

こうした政治的な苦難と家庭的な不幸が重なり、王献之は心身ともに疲弊し、わずか43歳という若さでこの世を去りました。

4. 書道史における王献之の功績

王献之は、短い生涯でしたが、中国書道史に大きな功績を残しました。彼の革新的な書風は、後世の書家に大きな影響を与え、その後の書道の発展に貢献しました。

特に、彼の草書は、唐代の孫過庭(そん かてい)や懐素(かいそ)など、多くの草書の名手を輩出する原動力となりました。また、彼の書風は、日本の書道にも大きな影響を与え、空海(くうかい)や藤原佐理(ふじわらの さり)など、日本の書道史を彩る名だたる書家たちに影響を与えました。

王献之は、父・王羲之と並び称されるだけでなく、独自の境地を開拓し、中国書道史における重要な地位を確立しました。彼の書は、単なる文字の羅列ではなく、感情が込められた芸術作品であり、その美しさは、時代を超えて私たちを魅了し続けています。

5. まとめ

王献之は、書聖・王羲之の息子として生まれ、その才能を受け継ぎながらも、独自の書風を確立した天才書家でした。しかし、その短い生涯は、父の偉大な存在、政治的な苦難、家庭的な不幸など、様々な苦悩に満ちたものでした。

それでも、彼は書に対する情熱を失うことなく、革新的な書風を追求し続け、中国書道史に大きな足跡を残しました。彼の書は、単なる文字の羅列ではなく、感情が込められた芸術作品であり、その美しさは、時代を超えて私たちを魅了し続けています。王献之は、悲劇的な生涯を送った天才書家として、今もなお多くの人々に愛され、尊敬されています。

「王献之」の作品

お問い合わせ: info@_hisakatano.com (アンダースコアを外してください)

Xアカウントはこちら: @fuzan_shodo

(c) 2019-2026 hisakatano.com.

投稿