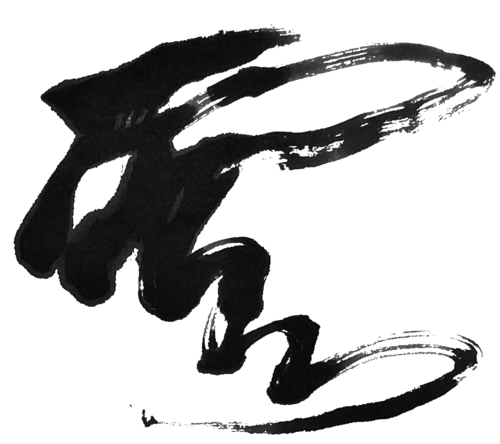

【解説】書道における「道元」とは? | クラウド書展

孤高の求道者、道元禅師:その生涯と思想を辿る

道元禅師(どうげんぜんじ、1200年 - 1253年)は、鎌倉時代初期に日本に曹洞宗を伝えた禅僧であり、思想家です。その生涯は、真理を求める飽くなき探求と、独自の禅の思想を確立していく過程に彩られています。今回は、道元禅師の生涯と思想について、詳しく解説いたします。

生い立ちと出家

道元禅師は、源通親(みなもとのみちちか)を祖父に持つ名門貴族の家に生まれました。幼少期に両親を相次いで亡くし、人生の無常を深く感じたことが、出家を志すきっかけになったと言われています。13歳で比叡山延暦寺に上り、天台宗の教えを学びますが、次第に既存の仏教に疑問を抱くようになります。特に、誰もが仏性を持っているのに、なぜ修行が必要なのかという疑問は、道元禅師の心を捉えて離しませんでした。

中国への渡航と如浄禅師との出会い

真の仏法を求めて、道元禅師は1223年に中国へと渡ります。天童山(てんどうさん)において、曹洞宗の古仏紹隆(こぶつしょうりゅう)禅師の法を嗣いだ如浄(にょじょう)禅師と出会い、その指導を受けます。如浄禅師は、只管打坐(しかんたざ)と呼ばれる、ひたすら座禅に打ち込む修行を重視しました。道元禅師は如浄禅師の教えに深く感銘を受け、長年にわたる修行を通して悟りを開きます。

帰国と興聖寺の建立

1227年、道元禅師は日本に帰国し、禅の普及に尽力します。当初は京都に拠点を置き、安養院(あんにょういん)や建仁寺(けんにんじ)で禅の指導を行いました。しかし、既存の仏教勢力からの反発も強く、1233年には深草(ふかくさ)に興聖寺(こうしょうじ)を建立し、独自の禅の道場を開きます。

正法眼蔵の著述と曹洞宗の確立

興聖寺において、道元禅師は弟子たちの育成に力を注ぎ、その教えを著述にまとめました。その代表的な著作が『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』です。『正法眼蔵』は、仏教の真髄を哲学的に探求した難解な書物として知られていますが、道元禅師の思想が凝縮された重要な著作です。道元禅師は、坐禅の実践を通して、誰もが本来持っている仏性を開花させることができると説きました。

道元禅師の教えは、次第に人々の心を捉え、曹洞宗は着実に広まっていきます。晩年には、越前国(現在の福井県)に大仏寺(後の永平寺)を建立し、曹洞宗の根本道場としました。

道元禅師の思想

道元禅師の思想は、一言で言い表すことは難しいですが、その核心は「只管打坐」と「修証一等(しゅしょういっとう)」という考え方にあります。

- 只管打坐: ただひたすらに坐禅に打ち込むこと。坐禅は、悟りを得るための手段ではなく、坐禅そのものが悟りであると考えます。雑念を払い、ただ坐ることで、本来の自己に立ち返り、仏性を顕現させることができると説きます。

- 修証一等: 修行と悟りは一体であるという考え方。修行を通して悟りを得るのではなく、修行そのものが悟りであり、悟りは常に修行の中に現れると説きます。

道元禅師は、時間や空間を超えた存在である「有時(うじ)」という概念も提唱しました。全ての存在は、過去から未来へと連綿と続く時間の中に存在し、その一瞬一瞬がかけがえのないものであると考えます。

また、道元禅師は、自然との調和を重視し、生活そのものが修行であるという考え方を説きました。食事や掃除などの日常的な行為も、心を込めて行えば、それは坐禅と同じように修行になると教えました。

後世への影響

道元禅師の思想は、後世の禅宗に大きな影響を与えました。特に、只管打坐の修行法は、多くの禅僧に受け入れられ、曹洞宗の基盤となりました。また、道元禅師の著作は、仏教の研究者や思想家によって読み解かれ、現代社会においてもその思想は深く考察されています。

道元禅師は、真理を求める孤高の求道者であり、独自の禅の思想を確立した偉大な思想家でした。その教えは、現代社会においても、私たちが自己を見つめ直し、より良く生きるための指針となるでしょう。

「道元」の作品

作品がまだありません。

お問い合わせ: info@_hisakatano.com (アンダースコアを外してください)

Xアカウントはこちら: @fuzan_shodo

(c) 2019-2026 hisakatano.com.

投稿