【解説】書道における「藤原行成」とは? | クラウド書展

書の道を極めた公卿、藤原行成:その生涯と功績

藤原行成(ふじわらの ゆきなり、または、こうぜい)は、平安時代中期に活躍した公卿であり、書家としても名高い人物です。一条天皇から後一条天皇の時代にかけて、その才能を発揮し、政治の世界でも重要な役割を担いました。この記事では、藤原行成の生涯とその功績、特に書家としての功績を中心に解説いたします。

生い立ちと昇進

藤原行成は、永延2年(988年)に藤原義孝(よしとき)の子として生まれました。父は若くして亡くなったため、祖父である藤原伊尹(これまさ)に養育されました。行成は幼少の頃から学問に励み、特に書道の才能を開花させました。

寛弘3年(1006年)には蔵人(くろうど)に任官し、以降、順調に昇進を重ねていきます。権右少弁(ごんうしょうべん)、左少弁(さしょうべん)などを経て、寛仁4年(1020年)には参議(さんぎ)に任じられ、公卿となりました。その後も権中納言(ごんちゅうなごん)、権大納言(ごんだいなごん)などを歴任し、最終的には正二位権大納言にまで昇りつめました。

行成は政治家としても有能であり、一条天皇、三条天皇、後一条天皇の三代に仕え、朝廷の重要事項の決定に深く関わりました。冷静沈着な性格で、周囲からの信頼も厚く、政治的にも安定した時代を支えた一人と言えるでしょう。

書家としての功績

藤原行成は、何と言っても書家としての功績が特筆されます。彼は、小野道風(おのの とうふう)、藤原佐理(ふじわらの さり)と共に、「三蹟(さんせき)」の一人に数えられています。三蹟は、平安時代を代表する優れた書家のことで、彼らの書風は後世に大きな影響を与えました。

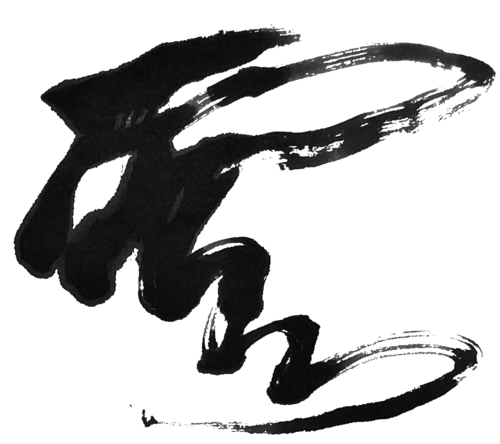

行成の書は、父である義孝から受け継いだ書法に、独自の洗練さを加えたものでした。優美でありながら力強く、流れるような筆運びが特徴です。彼の書風は「権跡(ごんせき)」と呼ばれ、その後の書道界に大きな影響を与えました。

行成の代表的な作品としては、以下のものが挙げられます。

- 白氏詩巻(はくししかん): 中国の詩人、白居易(白楽天)の詩を書き写した巻物。行成の書風を代表する作品の一つです。

- 本能寺切(ほんのうじぎれ): 古今和歌集の一部を書き写した断簡。優雅な筆致が美しい作品です。

- 消息(しょうそく): 友人や知人への手紙。日常的な文章の中に、行成の書風が垣間見えます。

これらの作品は、現在も国宝や重要文化財として大切に保存されており、行成の書道の才能を今に伝えています。

日記『権記』

藤原行成は、日記『権記(ごんき)』を著しました。『権記』は、寛弘8年(1011年)から万寿4年(1027年)までの期間を記録した日記であり、当時の朝廷の様子や儀式、行成自身の考えなどを知ることができる貴重な史料です。

『権記』は、単なる日記にとどまらず、政治的な記録としての側面も持ち合わせています。行成が朝廷でどのように活動していたのか、どのような問題に関わっていたのかを知る上で欠かせない資料と言えるでしょう。

後世への影響

藤原行成の書風は、後世の書道界に大きな影響を与えました。特に、彼の書風を受け継いだ世尊寺流(せそんじりゅう)は、書道の流派として確立され、江戸時代まで隆盛を極めました。

また、行成の書は、書道の手本として広く用いられ、多くの書家が彼の書を学びました。その結果、彼の書風は日本文化の中に深く根付き、現代においてもその影響を見ることができます。

まとめ

藤原行成は、平安時代中期に活躍した公卿であり、書家としても卓越した才能を発揮しました。政治家としては、朝廷の重要事項の決定に深く関わり、安定した時代を支えました。書家としては、小野道風、藤原佐理と共に「三蹟」の一人に数えられ、その書風は後世に大きな影響を与えました。

彼の残した作品は、今もなお日本文化の宝として大切に保存されており、彼の功績は永遠に語り継がれることでしょう。藤原行成は、まさに平安時代を代表する文化人の一人と言えるでしょう。

「藤原行成」の作品

作品がまだありません。

お問い合わせ: info@_hisakatano.com (アンダースコアを外してください)

Xアカウントはこちら: @fuzan_shodo

(c) 2019-2026 hisakatano.com.

投稿