【解説】書道における「藤原佐理」とは? | クラウド書展

知られざる才能:藤原佐理(ふじわらのすけまさ)の魅力に迫る

藤原佐理(ふじわらのすけまさ、944年 - 998年)は、平安時代中期に活躍した貴族であり、能書家としても知られる人物です。彼の書は、小野道風、藤原行成と並び、「三蹟(さんせき)」と称され、日本の書道史において重要な位置を占めています。しかし、道風や行成と比べると、その生涯や業績はやや影に隠れがちです。本記事では、佐理の生涯と書風、そして彼の魅力に迫ります。

波瀾万丈の生涯

佐理は、藤原師尹(もろただ)を父に持ち、幼少の頃から書道の才能を発揮しました。しかし、彼の人生は決して順風満帆ではありませんでした。若い頃は不遇をかこち、官位もなかなか上がりませんでした。

彼の運命が大きく変わったのは、30代後半のことです。冷泉天皇の皇女である尊子内親王に仕え、その才能を認められたことで、急速に出世を遂げます。その後、右少将、権中納言などを歴任し、順調なキャリアを築いていきました。

しかし、栄光の陰には苦悩もつきまといました。佐理は酒癖が悪く、しばしば問題を起こしました。また、権勢を誇る藤原道長との関係も良好とは言えず、政治的な駆け引きの中で翻弄されることもありました。

独特の書風「佐理様」

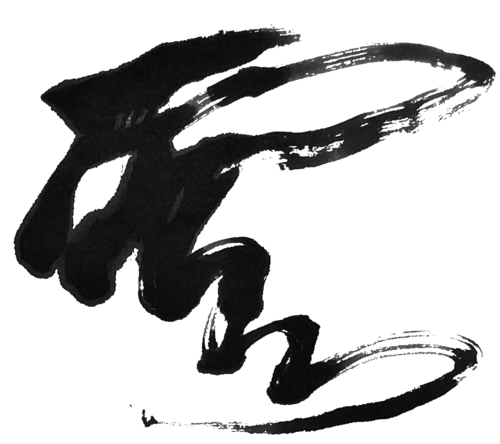

佐理の書は、力強く奔放な筆致が特徴です。彼の書風は、「佐理様(すけまさよう)」と呼ばれ、後世の書家に大きな影響を与えました。小野道風の穏やかで洗練された書風とは対照的に、佐理の書は、大胆で躍動感に溢れています。

代表作としては、「離洛帖(りらくじょう)」や「恩命帖(おんみょうじょう)」などが挙げられます。「離洛帖」は、佐理が都を離れる際に、友人である大江斉衡(おおえのなりひら)に宛てて書いた手紙です。その内容は、自身の境遇に対する嘆きや、故郷への思いなどが綴られており、佐理の心情が率直に表現されています。

「恩命帖」は、天皇から賜った恩命に対する感謝の気持ちを述べた書状です。流麗な筆致の中に、佐理の喜びと謙虚さが伝わってきます。これらの書は、佐理の卓越した書道技術だけでなく、彼の人間性や感情までもを垣間見ることができる貴重な資料と言えるでしょう。

佐理の魅力とは

佐理の魅力は、その人間味溢れる生き方と、それを反映した力強い書風にあると言えるでしょう。彼は、完璧な人物ではありませんでした。酒癖が悪く、政治的な駆け引きにも苦労しました。しかし、その不器用さの中に、人間としての魅力が詰まっているのです。

彼の書は、技巧に走りすぎず、感情を素直に表現しています。だからこそ、見る人の心に深く響くのではないでしょうか。彼の書は、単なる文字の羅列ではなく、彼の魂の叫びそのものなのです。

また、佐理は、書道だけでなく、音楽や詩歌にも精通していました。多才な才能を持ちながらも、それをひけらかすことなく、謙虚に生きた姿勢も、多くの人々を惹きつける理由の一つでしょう。

現代に生きる佐理の精神

藤原佐理は、没後1000年以上経った今でも、多くの人々に愛され、尊敬されています。彼の書は、教科書にも掲載され、書道のお手本として広く用いられています。

彼の書風は、現代の書道家にも大きな影響を与えており、佐理の精神を受け継ぐ書家たちが、新たな表現を追求しています。

また、佐理の生き方は、現代人にとっても示唆に富んでいます。彼は、困難な状況に直面しても、決して諦めることなく、自分の才能を信じて努力しました。その姿は、私たちに勇気を与え、困難を乗り越える力となるでしょう。

藤原佐理は、単なる能書家ではありません。彼は、人間味溢れる生き方と、それを反映した力強い書風によって、後世に大きな影響を与えた偉大な人物なのです。彼の書を通して、私たちは、平安時代の貴族社会の様子や、人間の喜びや悲しみを垣間見ることができます。そして、彼の生き方を通して、私たちは、困難に立ち向かう勇気と、自分の才能を信じる大切さを学ぶことができるのです。

「藤原佐理」の作品

作品がまだありません。

お問い合わせ: info@_hisakatano.com (アンダースコアを外してください)

Xアカウントはこちら: @fuzan_shodo

(c) 2019-2026 hisakatano.com.

投稿