【解説】書道における「董其昌」とは? | クラウド書展

明代書画の巨匠、董其昌:その生涯と芸術、書道界への影響

董其昌(とうきしょう、1555年 - 1636年)は、明代を代表する書家、画家、そして美術理論家として、中国美術史において非常に重要な人物です。その独創的な芸術理論と、それを体現した作品は、後世の書画界に多大な影響を与え続けています。本稿では、董其昌の生涯と芸術、特に書道における功績について、詳しく解説いたします。

生い立ちと官僚としての道

董其昌は、松江府華亭県(現在の上海市松江区)に生まれました。幼い頃から学問に励み、科挙を目指します。しかし、何度か落第を経験し、苦労の末に35歳で進士に合格しました。その後は、翰林院編修、湖広按察使副使などを歴任し、官僚として着実にキャリアを積んでいきます。

官僚としての生活を送る一方で、董其昌は幼少の頃から親しんでいた書画の腕を磨き続けました。特に、当時の書壇を席巻していた趙孟頫の書風を深く研究し、独自のスタイルを確立していきます。

「南北宗論」と芸術理論

董其昌の最も重要な功績の一つは、美術理論における「南北宗論」の提唱です。彼は、禅宗における「南北二宗」の考え方を美術に応用し、絵画を「南宗画」と「北宗画」に分類しました。

南宗画は、文人による水墨画を指し、董源、巨然、米芾、王維などをその代表的な画家としています。一方、北宗画は、職業画家による彩色画を指し、李思訓、李昭道などを代表的な画家としています。董其昌は、南宗画を高く評価し、その精神を重視することを主張しました。この理論は、後の文人画の隆盛に大きく貢献しました。

書道における革新性

董其昌の書道は、趙孟頫の書風を基礎としながらも、それをさらに発展させ、洗練させたものです。彼は、伝統的な書風を深く理解した上で、自己の個性を大胆に表現することを目指しました。

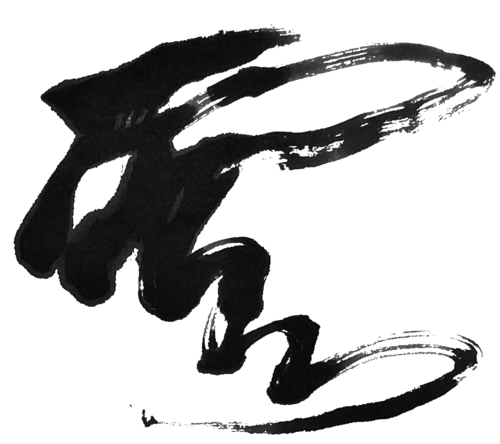

その書風は、筆力に富み、線質は繊細でありながら力強く、全体として優美で洒脱な印象を与えます。特に、行書や草書に優れた作品が多く、その自由闊達な筆致は、見る者を魅了します。

董其昌は、書道における革新性も重視しました。彼は、古人の書を模倣するだけでなく、そこから学び、自己の感性を活かして新たな表現を追求することを提唱しました。その姿勢は、多くの書家に影響を与え、書道界の活性化に貢献しました。

後世への影響

董其昌の芸術は、明末から清代にかけて、中国の書画界に絶大な影響を与えました。彼の書風は、多くの書家に模倣され、その芸術理論は、文人画の発展を大きく促進しました。

清朝の康熙帝や乾隆帝も董其昌の書を好み、その書風を奨励しました。そのため、董其昌の書は、官僚や知識人の間で広く受け入れられ、一種の規範となりました。

日本においても、江戸時代の文人画に大きな影響を与え、池大雅や与謝蕪村など、多くの画家たちが董其昌の芸術に学びました。

まとめ

董其昌は、明代を代表する書画家であり、美術理論家として、中国美術史において非常に重要な人物です。その独創的な芸術理論である「南北宗論」は、後の文人画の隆盛に大きく貢献しました。また、彼の書道は、趙孟頫の書風を基礎としながらも、独自のスタイルを確立し、後世の書道界に多大な影響を与えました。董其昌の芸術は、時代を超えて、今もなお多くの人々を魅了し続けています。

「董其昌」の作品

作品がまだありません。

お問い合わせ: info@_hisakatano.com (アンダースコアを外してください)

Xアカウントはこちら: @fuzan_shodo

(c) 2019-2026 hisakatano.com.

投稿