【解説】書道における「楊凝式」とは? | クラウド書展

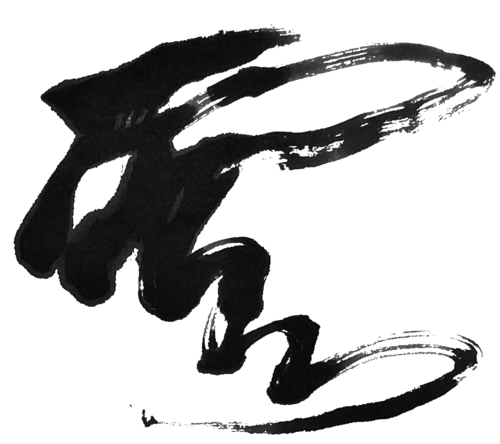

風格とユーモアを湛えた筆跡:楊凝式(ようぎょうしき)の世界

楊凝式(873年 - 954年)は、五代十国時代末期から北宋初期にかけて活躍した書家であり、官僚です。特に、その独特な書風は後世に大きな影響を与え、「宋の四大家」と並び称されるほどの評価を得ています。本記事では、楊凝式の生涯と書風、そして彼が後世に与えた影響について解説いたします。

激動の時代を生き抜いた官僚

楊凝式は、字を景度といい、華陰(現在の陝西省渭南市華陰市)の出身です。唐朝が衰退し、五代十国という群雄割拠の時代を迎える中で、楊凝式は後梁、後唐、後晋、後漢、後周と、次々と政権が変わる激動の時代を生き抜きました。彼は、翰林学士や太常少卿などの官職を歴任し、政治家としても活躍しましたが、その性格は狷介孤高で、世俗的な名誉や権力には無頓着であったと伝えられています。

「装癲」:狂気を装った処世術

楊凝式の逸話としてよく知られているのが、その「装癲(しょうてん)」です。彼は、権力争いが激化する宮廷において、あえて狂気を装うことで、政治的な陰謀から身を守ろうとしたと言われています。時に奇抜な行動をとり、風変わりな服装を好み、自らを「楊風子(ようふうし)」と名乗って、世間の目を欺きました。しかし、この「装癲」は単なる処世術ではなく、彼の内面に潜む芸術家としての奔放な精神の表れでもあったと考えられています。

独特の書風:自由奔放と洗練された美

楊凝式の書風は、従来の書道の様式にとらわれない、自由奔放で個性的なものでした。彼は、王羲之などの古典を深く学びながらも、独自の解釈を加え、筆の運びや文字の構成に斬新な表現を取り入れました。彼の書は、一見すると奔放で無秩序に見えますが、よく見ると、洗練された美意識と深い教養に裏打ちされた、高度な技術によって支えられていることがわかります。

特に有名な作品としては、「韭花帖(きゅうかじょう)」が挙げられます。これは、韭(ニラ)の花を贈られたことに対する感謝の気持ちを綴った短い手紙ですが、その筆致は軽妙洒脱で、楊凝式の人間味あふれる一面を垣間見ることができます。また、「盧鴻草堂十志図跋(ろこうそうどうじっしずばつ)」は、盧鴻という隠逸の士の生き方を称賛した文章であり、その書は重厚で力強く、楊凝式の深い精神性を表しています。

楊凝式の書は、当時の人々にとって非常に斬新で衝撃的なものであり、賛否両論が分かれました。しかし、その個性的な書風は、宋代以降の書家に大きな影響を与え、特に蘇軾、黄庭堅、米芾、蔡襄といった「宋の四大家」と呼ばれる書家たちは、楊凝式の書を深く研究し、自らの書風に取り入れました。

後世への影響:宋代書道の源流

楊凝式は、宋代書道の源流とも言える存在です。彼の自由奔放で個性的な書風は、宋代の書家に大きな影響を与え、宋代書道の多様性と創造性を育む原動力となりました。特に、蘇軾は楊凝式の書を高く評価し、「楊少師(楊凝式の尊称)の書は、雄強にして変化に富み、世に稀である」と述べています。

また、楊凝式の書は、禅宗の思想とも深く結びついています。禅宗は、形式や伝統にとらわれず、自己の内面を見つめ、自由な精神を追求することを重視しますが、楊凝式の書も、まさにその精神を体現していると言えるでしょう。彼の書は、単なる筆の技巧ではなく、自己の感情や思想を自由に表現する手段として捉えられており、禅宗の思想と共鳴することで、より深い精神性を獲得しました。

まとめ

楊凝式は、激動の時代を生き抜いた官僚でありながら、自由奔放で個性的な書風を確立した偉大な書家です。彼の書は、従来の書道の様式にとらわれず、自己の感情や思想を自由に表現するものであり、宋代以降の書家に大きな影響を与えました。楊凝式の書は、単なる筆の技巧ではなく、彼の内面に潜む芸術家としての奔放な精神と、深い教養、そして禅宗の思想が融合した、唯一無二の世界観を表現しています。彼の作品に触れることで、私たちは、自由な精神と創造性の重要性を改めて認識することができるでしょう。

「楊凝式」の作品

作品がまだありません。

お問い合わせ: info@_hisakatano.com (アンダースコアを外してください)

Xアカウントはこちら: @fuzan_shodo

(c) 2019-2026 hisakatano.com.

投稿