【解説】書道における「本阿弥光悦」とは? | クラウド書展

多彩な才能が花開いた芸術家、本阿弥光悦の世界

本阿弥光悦(ほんあみ こうえつ、1558年 - 1637年)は、江戸時代初期に活躍した芸術家です。書家、陶芸家、漆芸家、作庭家、茶人など、その才能は多岐にわたり、日本の美術史において重要な位置を占めています。

生い立ちと家系

光悦は、京都の刀剣鑑定、研磨を生業とする本阿弥家の生まれです。本阿弥家は、代々刀剣の鑑定や研磨に携わる家柄であり、光悦自身も幼い頃から刀剣に関する知識や審美眼を培いました。しかし、光悦は家業を継ぐだけでなく、幼少の頃から書や茶道、能などの芸術にも興味を持ち、その才能を開花させていきます。

書家としての光悦

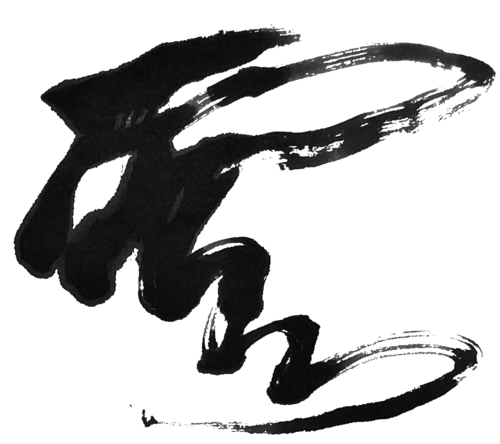

光悦は、特に書家として名高い存在です。連綿とした美しい線で仮名を書き綴る独自の書風を確立し、「光悦体」と呼ばれています。この書風は、豊臣秀吉や徳川家康といった時の権力者にも愛され、多くの書が残されています。光悦の書は、古典的な書風を踏襲しながらも、自由奔放で独創的な表現が特徴です。文字の大小や濃淡、余白の取り方などに工夫を凝らし、リズム感のある美しい空間を生み出しています。

陶芸家としての光悦

光悦は、陶芸家としても優れた才能を発揮しました。楽焼の創始者である長次郎の孫、道入との親交を通じて楽焼を学び、独自の陶芸作品を生み出しました。光悦の陶芸作品は、大胆な造形や釉薬の使い方に特徴があります。特に、茶碗は侘び茶の精神を体現したような、素朴で温かみのある作風が魅力です。「赤楽茶碗 銘 乙御前(おとごぜ)」は、光悦の代表的な陶芸作品として知られています。

その他の芸術分野における活躍

光悦は、漆芸家としても優れた作品を制作しています。蒔絵や螺鈿などの技法を駆使し、豪華絢爛でありながらも洗練された意匠の作品を生み出しました。また、作庭家としても、庭園の設計や造営に携わり、その才能を発揮しました。さらに、茶人としても知られ、独自の茶の湯の世界を追求しました。

光悦村の設立と芸術活動

1615年、徳川家康から京都の鷹峯の地を拝領し、芸術家村「光悦村」を設立しました。光悦は、この地に様々な分野の職人や芸術家を集め、共同生活を送りながら芸術活動を行いました。光悦村は、芸術家たちの交流の場となり、様々な芸術が刺激し合い、新たな表現が生まれる温床となりました。光悦村は、日本の芸術史において特筆すべき存在であり、その影響は現代にも及んでいます。

後世への影響

本阿弥光悦は、その多岐にわたる才能と独創的な表現によって、日本の美術史に大きな足跡を残しました。彼の書は、後世の書家に大きな影響を与え、陶芸作品は、現代の陶芸家にもインスピレーションを与え続けています。また、光悦村の設立は、芸術家たちの共同生活のモデルとなり、現代の芸術活動にも影響を与えています。

光悦の芸術は、日本の伝統文化の粋を集めたものであり、その美しさは時代を超えて人々を魅了し続けています。光悦の作品に触れることは、日本の美意識や精神性を理解する上で、非常に貴重な経験となるでしょう。

まとめ

本阿弥光悦は、書、陶芸、漆芸、作庭、茶道など、様々な分野で優れた才能を発揮した芸術家です。彼の作品は、独創的で美しいだけでなく、日本の文化や精神性を体現したものであり、後世に大きな影響を与えました。光悦の芸術は、時代を超えて人々に感動を与え続ける、日本の宝と言えるでしょう。

「本阿弥光悦」の作品

作品がまだありません。

お問い合わせ: info@_hisakatano.com (アンダースコアを外してください)

Xアカウントはこちら: @fuzan_shodo

(c) 2019-2026 hisakatano.com.

投稿