【解説】書道における「智永」とは? | クラウド書展

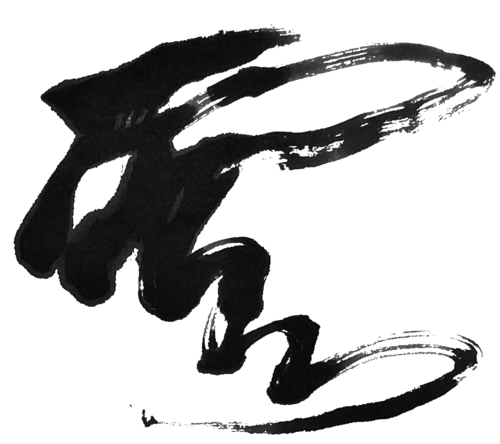

智永:書聖・王羲之の正統を継ぐ孤高の書家

智永(ちえい、生没年不詳)は、中国南北朝時代末から隋にかけて活躍した書家であり、王羲之(おうぎし)の七世の孫にあたります。王羲之の書法を最も忠実に継承した人物の一人として、後世に多大な影響を与えました。

生涯と人物像

智永の俗姓は王氏、名は法極(ほうきょく)と言われています。出家して僧侶となり、永欣寺(えいごんじ)に住んだことから、智永と呼ばれるようになりました。詳しい出生年や没年は明らかになっていませんが、活動時期は6世紀後半から7世紀初頭と考えられています。

智永は、書道に並々ならぬ情熱を注ぎました。永欣寺に籠り、30年もの間、ひたすら書に打ち込んだと言われています。使った筆は塚を築くほどになり、墨池の水は尽きて底がすり減ったという逸話も残っています。その鍛錬の様子は、彼の書に対する真摯な姿勢を表していると言えるでしょう。

性格は寡黙で、名利を求めず、ひたすら書道の探求に没頭したと伝えられています。世俗的な栄誉に興味を示さず、書道を通して自己を高めることを目指した、孤高の書家であったと言えるでしょう。

書風の特徴

智永の書風は、王羲之の書法を忠実に受け継ぎながらも、独自の洗練を加えた点に特徴があります。王羲之の穏健で流麗な書風を受け継ぎつつ、より力強く、整った字形を特徴としています。

彼の書は、筆の運びが丁寧で、一点一画に神経が行き届いています。字形は端正で、筆勢は流麗でありながら、力強さも兼ね備えています。全体として、格調高く、品格のある書風と言えるでしょう。

智永の書は、楷書と草書に優れていました。特に、楷書は、後の時代の書家に大きな影響を与えました。その楷書は、「永字八法(えいじはっぽう)」と呼ばれる、楷書の基本的な筆法を体現したものであり、書道の学習における模範とされました。

代表作とその影響

智永の代表作としては、「真草千字文(しんそうせんじもん)」が挙げられます。これは、千字文を楷書と草書で書き分けたもので、彼の楷書と草書の優れた技術を同時に見ることができます。特に、楷書千字文は、智永の書風を学ぶ上で重要な手本とされ、後世の書家に多大な影響を与えました。

「真草千字文」は、多くの人が臨書し、模範としました。その影響は、中国のみならず、日本にも及びました。日本においては、空海や嵯峨天皇など、平安時代の初期の書家に影響を与え、日本の書道史においても重要な位置を占めています。

また、智永の書法は、その後の書道史において、王羲之の書風を学ぶための重要な手本となり、多くの書家に模倣されました。彼の書風は、時代を超えて、人々に愛され、尊重され続けているのです。

書道史における智永の位置づけ

智永は、王羲之の書風を最も忠実に継承した書家の一人として、書道史において重要な位置を占めています。彼の書は、王羲之の書風を学ぶ上での重要な手本となり、後世の書家に多大な影響を与えました。

彼の「真草千字文」は、楷書の基本的な筆法を体現したものであり、書道の学習における模範とされました。また、彼の書風は、中国のみならず、日本にも影響を与え、日本の書道史においても重要な位置を占めています。

智永は、寡黙で、名利を求めず、ひたすら書道の探求に没頭した孤高の書家でした。その書に対する真摯な姿勢と、優れた書技は、時代を超えて、人々に感銘を与え続けています。彼の書は、書道史における重要な遺産として、これからも大切にされていくことでしょう。

「智永」の作品

作品がまだありません。

お問い合わせ: info@_hisakatano.com (アンダースコアを外してください)

Xアカウントはこちら: @fuzan_shodo

(c) 2019-2026 hisakatano.com.

投稿