【解説】書道における「文徴明」とは? | クラウド書展

文徴明:明代を代表する文人画家、その多彩な才能と生涯

文徴明(ぶんちょうめい、1470年 - 1559年)は、明代中期を代表する文人画家であり、書家、文学者としても名を馳せました。本名は文璧(ぶんへき)、字を徴明といい、号は衡山(こうざん)です。蘇州府長洲県(現在の江蘇省蘇州市)に生まれ、その生涯を通して蘇州の地で文化活動に貢献しました。

生い立ちと学問

文徴明は、代々医家を務める家に生まれました。幼い頃から聡明で、絵画や書道に才能を発揮しましたが、科挙の試験には苦戦し、九回も落第しています。しかし、その間も学問を怠らず、当時の著名な学者や文人と交流を深め、自身の知識や教養を高めました。特に、文徴明の才能を見抜いたのが、同じ蘇州出身の呉派の祖である沈周(しんしゅう)でした。沈周は文徴明の絵画や書道の才能を高く評価し、弟子として迎え入れ、その育成に尽力しました。

画家としての才能開花と呉派の隆盛

沈周の指導を受け、文徴明は画家としての才能を大きく開花させました。山水画、人物画、花鳥画など幅広い題材を手がけ、その作風は緻密で繊細、そして優雅さに満ち溢れています。特に、文徴明の山水画は、水墨だけでなく、淡彩を用いることで、風景の奥行きや空気感を表現することに成功しました。

文徴明は、沈周の後を継ぎ、呉派の中心人物として活躍しました。呉派は、伝統的な画法を尊重しながらも、文人の教養や思想を反映した独自の画風を確立し、明代の画壇に大きな影響を与えました。文徴明の門下からは、文彭(ぶんぽう)、文嘉(ぶんか)といった優秀な画家が育ち、呉派の隆盛を支えました。

書家、文学者としての顔

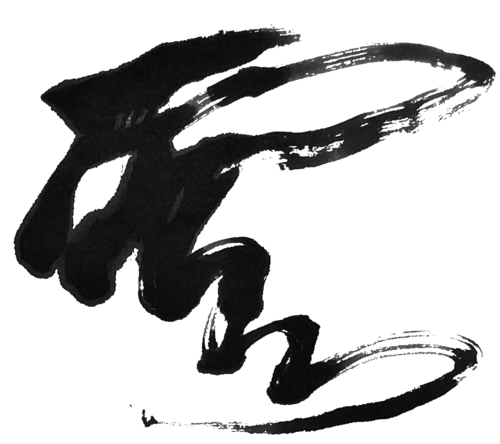

文徴明は、画家としてだけでなく、書家としても高い評価を受けています。篆書、隷書、楷書、行書、草書など、あらゆる書体を巧みに使いこなし、その書風は力強く、かつ繊細です。特に、小楷を得意とし、細部にまで神経を行き届かせた美しい文字は、多くの人々を魅了しました。

また、文徴明は文学者としても優れた才能を発揮しました。詩や文章にも精通し、多くの作品を残しています。その詩は、自然や人生を題材としたものが多く、平易な言葉で深い感情を表現しています。文徴明の文学作品は、彼の絵画や書道作品とともに、当時の文人文化を象徴するものとして、高く評価されています。

晩年とその影響

晩年、文徴明は朝廷から官吏としての誘いを受けましたが、高齢を理由に辞退し、故郷の蘇州で隠居生活を送りました。しかし、その間も創作活動を続け、多くの作品を生み出しました。

文徴明は、89歳という長寿を全うし、その生涯を通して多くの人々を魅了しました。彼の作品は、明代の文人文化を代表するものとして、後世に大きな影響を与えました。彼の画風は、日本の南画にも影響を与え、多くの画家たちが文徴明の作品を模範としました。

まとめ

文徴明は、画家、書家、文学者として、多岐にわたる才能を発揮し、明代の文化を牽引した偉大な人物です。彼の作品は、緻密で繊細、そして優雅さに満ち溢れ、今もなお多くの人々を魅了し続けています。文徴明の生涯と作品を通して、明代の文人文化に触れてみてはいかがでしょうか。

「文徴明」の作品

作品がまだありません。

お問い合わせ: info@_hisakatano.com (アンダースコアを外してください)

Xアカウントはこちら: @fuzan_shodo

(c) 2019-2026 hisakatano.com.

投稿