【解説】書道における「懐素」とは? | クラウド書展

狂草の魂、懐素:酒と墨に生きた唐代の異才

懐素(かいそ、生没年不詳)は、中国唐代中期に活躍した書家です。僧侶であり、狂草(きょうそう)と呼ばれる奔放な書風を極めたことで知られています。酒を愛し、酔うほどに筆を走らせたという逸話から、「酔僧(すいそう)」とも呼ばれ、書聖・王羲之の流れを汲みながらも、独自の境地を切り拓いた人物として、書道史上にその名を深く刻んでいます。

出自と出家、そして書との出会い

懐素の出自については諸説ありますが、零陵(現在の湖南省永州市)出身であるというのが有力です。幼い頃に出家し、仏門に入ったとされていますが、寺での修行に身を捧げる一方で、書にも深い興味を持ちました。特に、草書を学び、その才能を開花させていったのです。

当時の書道界は、王羲之をはじめとする古典を模範とするのが主流でした。しかし、懐素は伝統に囚われることなく、独自の感性を追求し、奔放で自由な書風を築き上げていきました。

狂草という革新:伝統を打ち破る奔放さ

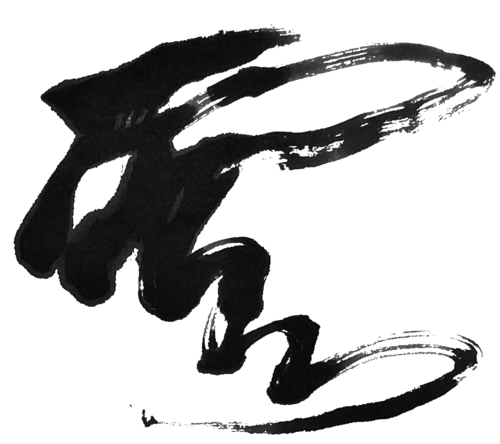

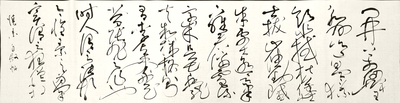

懐素の書は、狂草という言葉で表現されるように、極めて奔放で自由なものです。墨は滴り、線はうねり、文字は踊るかのように動き回ります。その筆致は、まるで荒れ狂う自然をそのまま紙の上に写し取ったかのようです。

彼の書風の特徴は、以下の点が挙げられます。

- 線質の変化: 細い線から太い線まで、緩急自在に筆を操り、書の表情に豊かな変化をもたらしています。

- 連綿の妙: 文字と文字を途切れることなく繋げる連綿の手法を多用し、流れるようなリズム感を生み出しています。

- 大胆な空間構成: 余白を効果的に活かし、文字の配置に大胆な変化を与えることで、作品全体に躍動感を与えています。

このような革新的な書風は、当時の書道界において異端視されることもありましたが、その圧倒的なエネルギーと独創性は、多くの人々を魅了し、熱狂的な支持を集めました。

酒と書の蜜月:酔えば酔うほど筆は奔放に

懐素は、酒をこよなく愛した人物としても知られています。酔えば酔うほど筆は冴え、その書は一層奔放さを増したと言われています。酒の力によって理性的な抑制から解放された懐素は、心の奥底にある情熱やエネルギーを、そのまま筆を通して表現したのでしょう。

「酔来揮毫(すいらいきごう)」という言葉は、まさに懐素のためにあるような言葉です。酔った勢いで書を揮毫し、その筆跡は見る者を圧倒するほどの迫力を持っていたと伝えられています。

後世への影響:書道史に輝く巨星

懐素の書は、その独創性とエネルギーによって、後世の書家たちに大きな影響を与えました。彼の書風は、多くの書家たちに模倣され、狂草という書風の確立に大きく貢献しました。特に、明代の書家である徐渭(じょい)や、清代の傅山(ふざん)などは、懐素の影響を強く受けています。

彼の代表作としては、自叙伝的な内容を記した「自叙帖(じじょじょう)」や、美しい山水を歌った「苦筍帖(くじゅんじょう)」などが挙げられます。「自叙帖」は、彼の書風の集大成とも言える作品であり、その奔放な筆致と情感豊かな表現は、見る者を圧倒します。

懐素の魅力:自由と情熱の象徴

懐素の書は、単なる文字の羅列ではありません。そこには、彼の人生観や価値観、そして情熱が込められています。彼の書は、自由を愛し、情熱的に生きた一人の人間の魂の叫びとも言えるでしょう。

彼の書は、現代においても多くの人々を魅了し続けています。その奔放な筆致は、私たちに自由な発想や創造性を与え、その情熱的なエネルギーは、私たちに勇気を与えてくれるのです。

懐素は、酒と墨に生きた唐代の異才として、書道史に燦然と輝く巨星です。彼の書は、時代を超えて、私たちの心に感動を与え続けてくれるでしょう。機会があれば、ぜひ彼の作品に触れて、その圧倒的なエネルギーと独創性を体感してみてください。

「懐素」の作品

お問い合わせ: info@_hisakatano.com (アンダースコアを外してください)

Xアカウントはこちら: @fuzan_shodo

(c) 2019-2026 hisakatano.com.

投稿