【解説】書道における「張旭」とは? | クラウド書展

狂草の祖、張旭:奔放な筆致に宿る天才の息吹

唐代を代表する書家、張旭(ちょうきょく)。彼は、中国書道史において「狂草(きょうそう)」という独自の境地を切り開いたことで知られています。その奔放で躍動感あふれる書風は、見る者を圧倒し、後世の書家に多大な影響を与えました。今回は、張旭の生涯と書風、そして彼が書道史に与えた影響について解説いたします。

生涯:酒を愛し、自然に触れた日々

張旭は、675年頃に蘇州呉県(現在の江蘇省蘇州市)に生まれたとされています。官職には就かず、隠遁生活を送っていたと考えられています。性格は豪放磊落で、酒をこよなく愛し、酔えば奇行に走ることもあったようです。自然を愛し、山水に親しむ中で、その感性を磨きました。

伝説によると、彼は公孫大娘という踊り子の舞や、剣を振るう様子、さらには激しい雷雨など、自然現象から書法のインスピレーションを得たとされています。これらの出来事が、彼の奔放な書風を形成する上で大きな影響を与えたことは想像に難くありません。

書風:狂草という名の革命

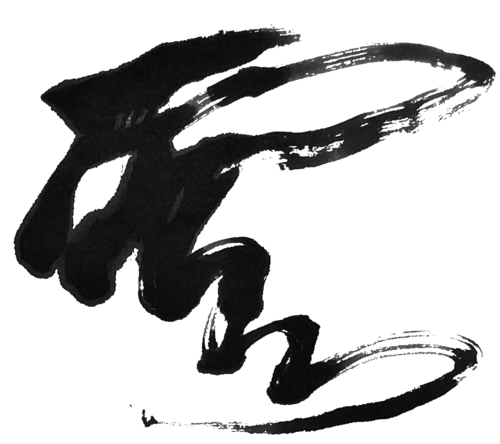

張旭の書風は、従来の書道の枠にとらわれない、自由奔放なものでした。特に草書を得意とし、その中でも極度に省略された「狂草」と呼ばれる書体を確立しました。狂草は、筆の運びが速く、文字同士が繋がり、時には判読が困難なほどに崩されています。しかし、その線には力強く、生き生きとした生命力が宿っています。

彼の書は、単なる文字の羅列ではなく、まるで音楽を奏でるかのようなリズムと躍動感に満ちています。墨の濃淡、筆の太細、余白の取り方など、全てが計算され尽くしており、見る者に強烈な印象を与えます。

狂草は、従来の書道の秩序を覆す、まさに革命的な書風でした。しかし、その革新性は、単なる奇をてらったものではなく、深い観察眼と卓越した技術に裏打ちされたものでした。張旭は、書を通して自身の感情や精神を表現し、書という芸術の可能性を大きく広げたのです。

代表作:自叙帖

張旭の代表作として知られているのは、「自叙帖(じじょじょう)」です。これは、彼自身の生涯や芸術観を記したもので、狂草の傑作として名高い作品です。約126行にわたる長文で、酔った勢いで一気に書き上げたと言われています。

自叙帖は、張旭の書風の特徴を余すところなく伝えています。墨の濃淡、筆の速度、文字の大小など、全てが予測不可能で、見る者を圧倒します。一見すると混沌としているように見えますが、よく見ると、そこには確かな秩序と美が存在していることに気づかされます。

自叙帖は、張旭の芸術的才能を証明するだけでなく、彼の人間性や思想を知る上でも貴重な資料となっています。

後世への影響:草書を極めた先駆者

張旭は、後世の書家に多大な影響を与えました。特に、同じく唐代の書家である懐素(かいそ)や、宋代の黄庭堅(こうていけん)などは、彼の書風に深く影響を受け、独自の草書を確立しました。

また、日本の書道界にも、張旭の書風は大きな影響を与えました。空海(くうかい)や嵯峨天皇(さがてんのう)など、平安時代の書家たちは、彼の書を学び、日本の書道の発展に貢献しました。

張旭は、単なる書家としてだけでなく、書という芸術の可能性を大きく広げた先駆者として、後世に語り継がれています。彼の奔放な筆致は、今なお多くの人々を魅了し、書道界に新たな刺激を与え続けています。

まとめ

張旭は、狂草という独自の書風を確立し、書道史に名を残した偉大な書家です。彼の書は、奔放で躍動感に満ち溢れており、見る者を圧倒します。その革新的な書風は、後世の書家に多大な影響を与え、書道という芸術の可能性を大きく広げました。機会があれば、ぜひ彼の作品に触れ、その魅力をご自身で体感してみてください。

「張旭」の作品

作品がまだありません。

お問い合わせ: info@_hisakatano.com (アンダースコアを外してください)

Xアカウントはこちら: @fuzan_shodo

(c) 2019-2026 hisakatano.com.

投稿