用語解説【黄州寒食詩巻】 | クラウド書展

蘇軾の魂が宿る名筆「黄州寒食詩巻」:苦難の時を昇華させた書

中国書道史において、燦然と輝く作品の一つに、北宋時代の文人・蘇軾(そしょく、1037年-1101年)による「黄州寒食詩巻(こうしゅうかんしょくしけん)」があります。この作品は、蘇軾が政治的な迫害を受け、黄州(現在の湖北省黄岡市)に左遷されていた時期に書かれたものです。苦難の中で生み出されたこの詩巻は、彼の書道芸術を代表するだけでなく、人生観や哲学までもが凝縮された、非常に重要な作品として高く評価されています。

作品の背景:蘇軾の苦難と黄州での生活

蘇軾は、詩・詞・書・画に秀でた、まさに多才な文人でした。しかし、その才能ゆえに、時の政治家たちから妬まれ、数々の政争に巻き込まれます。特に、「烏台詩案(うだいしあん)」と呼ばれる事件では、彼の詩が時の政治を批判しているとされ、投獄されてしまいます。その後、死罪は免れたものの、黄州への左遷という厳しい処分を受けました。

黄州での生活は、蘇軾にとって困窮を極めるものでした。住まいは粗末なもので、食料も満足に手に入りませんでした。しかし、彼はそのような状況の中でも、自然を愛で、人々と交流し、詩作に励みました。この時期の彼の作品には、苦難の中にあっても希望を見出そうとする、力強い精神が感じられます。

「寒食詩」とその書風:感情の奔流

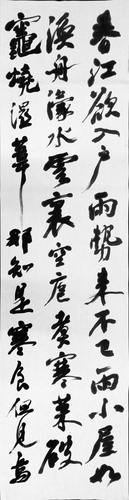

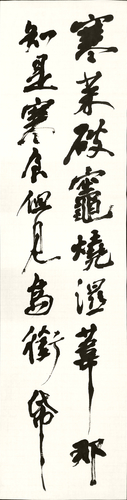

「黄州寒食詩巻」は、蘇軾が寒食節(清明節の前日または前々日)に詠んだ二首の詩を書いています。寒食節は、火を使うことを禁じ、冷たい食事をするという風習があります。蘇軾は、この日に、荒れ果てた家で、孤独に過ごす自分の姿を詩に詠みました。

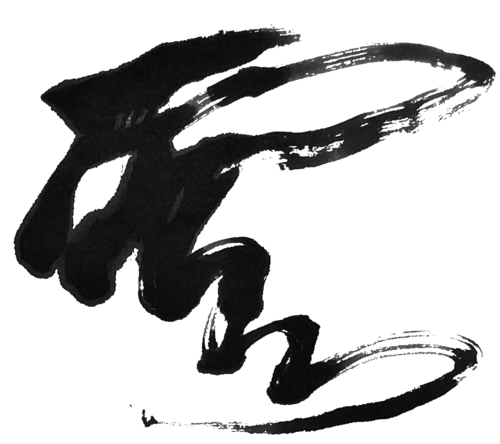

この詩巻の特徴は、何よりもその書風にあります。蘇軾の書は、楷書、行書、草書など、様々な書体を自在に使いこなすものでしたが、「黄州寒食詩巻」は、特にその感情の奔流が強く感じられる行書で書かれています。

文字は、時に力強く、時に繊細で、まるで蘇軾の心の叫びが聞こえてくるようです。墨の濃淡や筆の運びにも、彼の感情の変化が反映されており、鑑賞者は作品を通して、蘇軾の苦悩や絶望、そして、それでも前を向こうとする意志を感じ取ることができます。

作品の構成と鑑賞のポイント

「黄州寒食詩巻」は、詩だけでなく、蘇軾自身による跋(ばつ、作品の由来や感想などを記した文)や、後世の書家や文人たちによる題跋も含まれています。これらの題跋は、作品に対する評価や解釈を示すものであり、作品の価値をさらに高める役割を果たしています。

鑑賞する際には、以下の点に注目すると、より深く作品を理解することができます。

- 詩の内容: 蘇軾がどのような状況で、どのような心情で詩を詠んだのかを理解することで、作品に対する共感を深めることができます。

- 書風: 文字の大きさ、形、墨の濃淡、筆の運びなど、様々な要素に注目し、蘇軾の感情表現を読み解きます。

- 構成: 詩、跋、題跋など、作品全体の構成を理解することで、作品の歴史的な背景や価値を理解することができます。

- 印章: 蘇軾自身の印章や、後世の鑑賞者の印章にも注目することで、作品の来歴や評価を知ることができます。

後世への影響:書道芸術における革新

蘇軾の書は、伝統的な書道に囚われず、自由な発想で独自の書風を確立したことから、後世の書道家に大きな影響を与えました。彼の書は、宋代の書道における革新的な潮流を生み出し、その後の書道史に大きな足跡を残しました。

「黄州寒食詩巻」は、単なる書道の作品としてだけでなく、蘇軾の人生哲学や精神性を体現した、貴重な文化遺産です。この作品を通して、私たちは、苦難の中でも希望を失わず、自分の信念を貫き通した蘇軾の生き様を学ぶことができます。そして、困難な時代を生きる私たちにとって、彼の作品は、大きな勇気と希望を与えてくれることでしょう。

「黄州寒食詩巻」は、台北故宮博物院に所蔵されています。実物を鑑賞することは難しいかもしれませんが、写真や図録などでも、その素晴らしい書風を堪能することができます。ぜひ一度、蘇軾の魂が宿る名筆に触れてみてください。

「黄州寒食詩巻」の作品

お問い合わせ: info@_hisakatano.com (アンダースコアを外してください)

Xアカウントはこちら: @fuzan_shodo

(c) 2019-2025 hisakatano.com.

投稿