用語解説【造像記】 | クラウド書展

石に刻まれた信仰の軌跡:造像記の世界へようこそ

造像記は、仏教美術の世界において、ひときわ個性的で魅力的な存在です。石窟や石仏に刻まれた文字の記録であり、その背後にある人々の信仰心や願いを現代に伝える貴重な資料として、研究者だけでなく多くの人々を魅了し続けています。今回は、この造像記について、その概要から魅力、そして鑑賞のポイントまで、詳しく解説していきたいと思います。

造像記とは何か?

造像記とは、主に石窟や石仏を造立した際に、その目的、造立者、寄進者、制作時期などを記録した文字のことです。多くの場合、石仏本体や台座、あるいは石窟の壁面などに刻まれています。その内容は、単なる記録にとどまらず、当時の社会情勢や信仰のあり方を垣間見ることができる、非常に重要な史料としての価値を持っています。

造像記の歴史

造像記の起源は、中国の南北朝時代に遡ります。仏教が中国に浸透し、石窟寺院の造営が盛んになるにつれて、後世に記録を残すために造像記が刻まれるようになりました。特に有名なのは、北魏時代の竜門石窟や雲崗石窟などに残された造像記です。これらの造像記は、当時の楷書の発展を伝える貴重な資料としても知られています。

日本においても、飛鳥時代から奈良時代にかけて、仏教の普及とともに造像記が制作されました。法隆寺金堂の釈迦三尊像の光背銘や、薬師寺薬師三尊像の台座銘などがその代表例です。日本の造像記は、中国の影響を受けつつも、独自の発展を遂げ、日本の仏教美術史を語る上で欠かせない存在となっています。

造像記の魅力

造像記の魅力は、一言で言えば「生きた歴史」を感じられる点にあります。単なる美術品として仏像を見るだけでなく、そこに刻まれた文字を通して、仏像を造立した人々の思いや背景を知ることができるのです。

- 信仰心の具現化: 造像記には、造立者や寄進者の名前、出身地、官位などが記されています。彼らは、仏教への深い信仰心を持ち、現世利益や来世の幸福を願って仏像を造立しました。造像記を読むことで、彼らの切実な思いを感じ取ることができます。

- 社会情勢の反映: 造像記には、当時の社会情勢や文化、経済状況などが反映されています。例えば、戦乱や飢饉からの救済を願う内容や、特定の地域の有力者が造立を主導したことを示す記述などがあります。

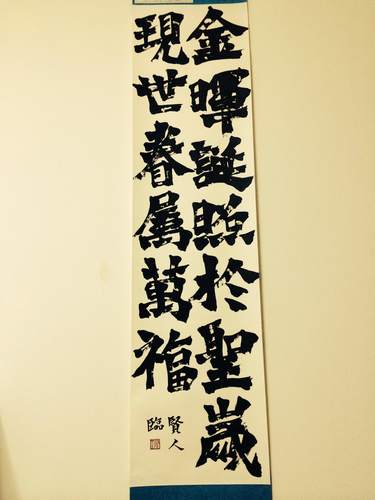

- 文字の美しさ: 造像記は、書道史においても重要な資料です。中国の南北朝時代の造像記は、楷書の発展過程を知る上で貴重な手がかりとなります。また、日本の造像記も、当時の書風を伝えるとともに、日本独自の書道の発展に貢献しました。

造像記の鑑賞のポイント

造像記を鑑賞する際には、以下の点に注目すると、より深く理解することができます。

- 書体: 造像記の書体は、時代や地域によって異なります。中国の造像記では、楷書や隷書が多く用いられます。日本の造像記では、漢字だけでなく、万葉仮名なども用いられることがあります。

- 内容: 造像記の内容は、造立の目的、造立者、寄進者、制作時期などが記されています。また、仏教の教えや、当時の社会情勢などが反映されていることもあります。

- 配置: 造像記がどこに刻まれているかによって、その意味合いが変わることがあります。例えば、仏像の光背に刻まれている場合は、仏像そのものの由来や功徳を伝える役割があります。

- 周辺情報: 造像記が刻まれた石窟や石仏に関する歴史や文化、そして周辺地域の歴史や文化を知ることで、造像記の理解がより深まります。

まとめ

造像記は、石に刻まれた信仰の軌跡であり、私たちに過去の人々の思いを伝えてくれる貴重な遺産です。仏像や石窟を訪れる際には、ぜひ造像記にも注目してみてください。そこには、教科書には載っていない、生きた歴史が息づいているはずです。造像記を通して、仏教美術の世界をさらに深く探求してみてはいかがでしょうか。新たな発見と感動がきっとあなたを待っていることでしょう。

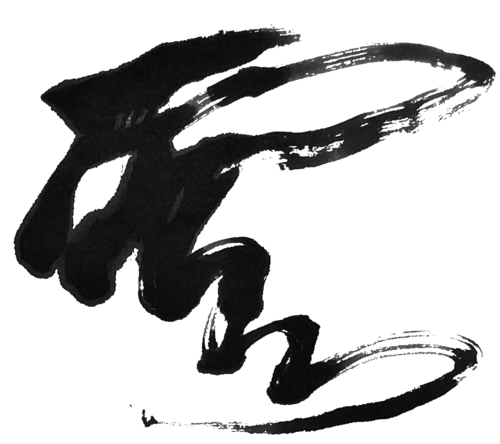

「造像記」の作品

お問い合わせ: info@_hisakatano.com (アンダースコアを外してください)

Xアカウントはこちら: @fuzan_shodo

(c) 2019-2025 hisakatano.com.

投稿